新教の特徴=神仏と意思の疎通ができる

お伺い

行動する際に神託を伺うこと;例えば、物品を購入する際には、まず必要か否か、イエスの場合、購入する店舗はどこが良いか、対象となる物品(性能・価格等)は何が良いかを伺い、最も状況に応じた役に立つ品物を入手させていただくことが可能になる。ノーの場合は、必要がないか、時期尚早であるとか等を考慮する必要を示される。

新教の使命=盡善の行

盡善の行とは、この上もない善の行いをいう。

私達一人ひとりが、住みよい社会を作り、世のため人のために尽くしていくことを目的としています。

・社会を啓蒙し、社会の済化、済世に最善を盡す

世の中の秩序を保つために、自然法(大自然の法則)が定められています。自然法のことを戒とも言い、道徳のことです。その監督施行者を神・仏といい、自然法に遵えば物事がうまく運びます。人為法である律も、戒に基づくことが必要であり、反すると歪が生じます。自然法を広く周知するのが新教の役目です。

・大自然の法則を学び、身に付けて、後世に正しく伝える事に最善を盡す

大自然の法則には、人の知覚に感じられる動きと、知覚を超えた動きがあります。知覚できるものが形而下の法則で、学校教育等で学ぶ事ができます。知覚を超えた動きを司るのが形而上の法則であり、学校の道徳で教えられるものは一部分です。よく知られたことですが、ネズミが船の沈む前に逃げ出したり、台風の多い年に蜂が巣を風が当たりにくい場所に掛けたりする事象があります。これはネズミや蜂が大自然のはたらきを感じとって危険から回避していることを意味します。人間でも、噂をしているとその人が来るという「噂をすれば影がさす」ということが知られていますが、実は当人が来る事を知らせるために噂をさせられているのです。

・一人ひとりが社会人として自立し、責任を持ち、和合し、社会に貢献することに最善を盡す

人はこの世での役目・使命を天(神仏)より与えられて生まれてくるものです。

使命を果たすために天賦の才が与えられます。天賦の才を鍛えて伸ばし、世の役にたてるように努力をする。

その手伝いをするのも新教の役目の一つです。

・教えの実践を通して、社会との繋がりを強くし、相互研鑚、相互扶助に最善を盡す

天賦の才が与えられることは、同時に分が与えられることでもあります。自分に与えられた役目を果たしていくことが社会の役に立つことになります。しかし、自分の分を越えたことをすると、社会に迷惑をかけることになります。一人ひとりが、分をわきまえ、互いに尊重し合い、協力することで明るい社会ができあがります。社会に役立つ人づくりも新教の役目の一つです。

修学の目的=五綱

一、大自然の法則を理解する

知覚できる法則(形而下の法則)と知覚を超えた法則(形而上の法則)を併合して学びます。知覚を超えた法則も、現実に反映されます。現実、形而上の法を説いた法理、神示(神仏による指導)の三つが一致しているという理を学ぶことが必要になります。人の心掛けの善し悪しが、結果の善し悪しに繋がっていることが分かって来るようになります。また大自然のエネルギーはどのようなときに大きく働かれるかを学ぶことができます。

二、苦悩の解決方法を知る

苦悩の原因を解明することができ、為すべきことがわかります。

苦悩には、その状況に至った原因が存在します。そうだろうと推定できる原因もあれば、わからない原因もあります。また原因がわかっていて対処しようとしてもうまく行かない場合もあります。神仏に具体的に為すべきことを教示してもらい、実行することで苦悩が氷解していきます。つまり、苦悩というものは神仏から人間に対して与えられた合図、知らせということになります。仏教で説かれている「苦集滅道」はこのことです。

三、生きる目的(価値)を知る

人はこの世での役目・使命を神仏より与えられて生まれてくると述べましたが、役目・使命はどうして決められるのでしょうか。これには、過去世の存在抜きには理解できません。過去の人生で為した業の善悪が死んだときに総決算され、善業が多ければ良いところに生まれ、悪業が多ければ厳しいところに生まれます。厳しいというのは、悪業を帳消ししてもらうために善をなすための役割を与えられるということです。会社に例えると、黒字決算が黒字繰越になり、赤字決算は時期スタートが苦しいことになります。繰越の結果が、人生では宿命といい、生まれてから為す業が運命の良否となります。宿命に運命を加えたものが、現在の姿になるのです。つまり、宿命にはその人の使命が含まれており、使命を果たすことが生きる価値になるのです。

四、社会から信頼される人格をつくる

一人ひとりが社会人として自立し、社会に役立つ人間となることです。善とは、社会公共に良い影響を与える業を意味します。社会を混乱させたり、公共のものを私物化することは、悪業となります。こうした自己中心的な人は、社会から信頼されることはありません。人が見ていようと見てなかろうと、自分を律して人の為、社会の為に努力することが大切です。人のためにその命まで捧げる「羊」の心で、自己のエゴである「我」を抑えることを尊ぶ漢字が「義」であります。天知る、地知る、他が知る、我が知るという「四知の法」がありますが、天すなわち神仏が知っておられるということを銘記することです。

五、事象現象の本質を見る目を養う

事象現象に含まれた神仏のご意趣をさとり、各人の生活に生かすことが大切です。事象現象は、偶然に発生するものではありません。発生するには原因が必ずあります。科学的に解明され、理解し得る原因だけでなく、目に見えない方の形而上的な原因を知る事が本質を見る目を養うということです。

お知らせ

- 自然災害被災者様へのお悔やみ

このたびの自然災害による被害に遭われた皆様に、心からお悔やみ申し上げます。予期しない事態によって大切なものを失い、困難な状況に置かれていることと思います。私たちの心は、あなた方と共にあります。この試練を乗り越える力が、少しでも皆様の助けとなりますように。地域の支援や、復興への取り組みが一日も早く実を結び、安心できる生活を取り戻せることを願っています。一日でも早く心の平穏を取り戻せますよう、心よりお祈り申し上げます。

1 神仏のはたらき(定理のいくつかを紹介)

神仏がはたらく、力を添えられるとも言いますが、

はたらくには決まった条件があります。

・神仏を念ずれば、時処を問わず、即時に観応される

お伺いを立てるとき、場所がどこであれ、時刻がいつであれ、観応されます。

神仏の御霊は、宇宙の隅々まで満たされているので場所の制限はありません。時間も同様に一日、二十四時間途切れることはありません。大事なのは、神仏にお伺いするときの人間の心掛けです。神仏を信じ切って、真摯な気持ちで念じることです。

・衆生を済度するために、無数の善巧方便を使われる

方便は、嘘も方便というような嘘を意味するものではありません。

方用便法の略で、神仏が衆生を善導するための手段、方策のことです。

方とは、手段、方法、術策のことであり、便とは、都合のよい、便宜のことです。救われる人の性質、欲望を巧みに利用して導かれます。

・神仏の利益・守護は、衆生の考え、行いが法に適うか適わないかで異なる

神仏の定められた法理をどれだけ正確に理解するかが必要です。

信じて実行することも不可欠です。社会や人のため、しなければならないこと、した方がよいこと、してはいけないこと、しない方がよいことを理解し、実行することが大切なことです。法理を知っても実行しなければ、法理を知らないことと変わりません。

・神仏の能きは、個々の利得のみには小さく、社会の為には大である

神仏は、世の中の秩序を保つために大きく力を示されます。個人の利益に関することは、世の中全体から見れば些少なことです。一方、社会全体の利益に関する事は、多くの人々に影響を与えます。つまり、各人が自分のためだけに行うよりも、社会やひとのためを考えて役に立とうとする行為に対して神仏は大きく能かれます。

・現実と法理と神仏の示現・勅旨の三位は、必ず一致する

現実は実際に起こっていることです。法理を知る知らないにかかわらず、起こってしまったことを変えることはできません。しかし現実として起こる事は結果であり、その原因が必ずあるという因果律に基づいています。善い原因を作れば、善い結果が生じます。善い原因をつくるにはどうすればよいかを教えるのが宗教であり、正しい法理を教える事が欠かせません。さらに現実の生活においても神仏からの合図知らせがあり、その神仏の示現・勅旨に遵い行動すると望む現実となるのです。

2 宇宙大自然の法則(原理・原則のいくつかを紹介)

・万物、諸行は神仏の意趣の所産である

自然現象を含めてこの世に起こるすべてのことには、神仏のお考えが含まれています。神仏のご意趣が判明できれば、対処方法がわかります。

会社等で、安全教育に330事故防止(ハインリッヒの法則)を利用していますが、ヒヤリ・ハットの段階で改善することで重大事故防止につなげています。合図が小さいうちに対処することが大切です。

・万物は神仏の霊能を観受、観応交流する識性である仏性を有する

紙や布や石、あるいは金属などに神霊や先祖の御霊をお迎えして、お祀りすることができます。御霊の受け皿となるこれらの物質は仏性を有しています。人間にも仏性があり、神仏の霊能を観応することができます。

・諸行は、常に相対する相を具有する

表と裏、右と左、愛と憎、生と死のように表を生じたときに同時に裏を生じます。相対の相は、執着により生じます。

・宇宙間には、同時に相反する性質の物が必ず存在する

宇宙の均衡安定を保持するための仕組みといえます。火を燃やす酸素に対して火を消す窒素が同時に存在します。また酸素を使い二酸化炭素を排出する動物に対して、二酸化炭素を吸収して酸素を排出する植物が配置されていることが一例です。

・諸行は、常に均衡矯正運動を続ける

河川が何故蛇行するのか?一直線に流れると、加速し氾濫するからです。このように、不均衡を常に矯正し続けるように自然は営まれています。天敵の存在や対流、抵抗等の現象もこの運動の一つです。

・万物、諸行は無常、不滅である

・宇宙万有の様相は因縁果の繰り返し、流転にすぎない

世の中のすべてのものは、常に変化しています。しかし、形を変えて存在し、減ることもなければ、増えることもありません。人間の実態は魂魄であり、死んでも生まれ変わり、滅することはありません。現在の姿は過去の因縁を背負い、未来の果を孕んでいるのです。

3 供養について/神仏の祀り方/先祖の祀り方

- 新教の供養会;春季・秋季彼岸供養会、盆供養会

盆供養は、本来盂蘭盆供養といい、梵語のウランバーナの漢字書きで盂蘭盆と言います。ウランバーナは逆磔(さかさはりつけ)の意味です。

インドは雨期があり、釈尊の時代4月15日から7月14日の三ヶ月間一カ所に集まって仏道修行をされました。

ある年の7月13日、釈尊の十大弟子の一人、目連尊者が亡くなった母のあの世の姿を神通眼力で見ると、母が逆磔になって苦しんでいる。一生懸命に神仏に祈りを捧げたが救われません。

そこで7月14日に釈尊に「どうしたら救われますか」とお尋ねすると、「7月15日もう一日皆と共に修道し、母の赦免を神仏に願って祈って貰いなさい。そして明日一日の皆の食費・経費の一切をお前が負担しなさい。」と説法されました。

皆で説法通り供養したところ母親は救われました。

釈尊は、「これは目連だけの事ではない、来年からは修道満了の翌日7月15日を先祖の為の法要の日として、各自の先祖の霊の法要を祈ることにしよう。」と決められたと言います。

盆供養は、家族皆が先祖の為に修道し、その功徳が先祖の霊に回向するように供養することが大切です。 - 彼岸供養は、日本独特のものです。

桓武天皇は、先帝光仁天皇の御子早良親王を天応元年に皇太子としました。

桓武天皇は政を太子に委ね遊幸されました。その間、太子は中納言種継と政争し、人を使って種継を射殺しました。

天皇は太子を廃し淡路に配流。太子は配流の途中で薨去されました。その後疫病死者多く、早良親王の祟りとして慰謝されましたが、更に悪疫流行するので諸国の国分寺に春秋の仲日を中心として七日間金剛般若経を転読させ崇道天皇の霊を慰めました。(早良親王は延暦十九年崇道天皇と追尊)

これが彼岸会の始まりとされます。後、一般国民にも春秋彼岸会に祖先の供養をするように詔勅されたと言います。 - 七七日忌ほか年忌(追善)供養、満月式、地鎮祭など

七七日忌や年忌供養は、仏教が中国に伝わり道教と習合して十王経ができたことによります。日本に伝わり、鎌倉時代以降に順次追加され五十回忌までの供養が一般的に知られています。しかし、本来は五十回忌で打ち切りとせず、五十年毎に遠忌供養を行うのが理に適っています。(人間も五十歳越えても食事するだろうとの説法があります) - 祭壇(神棚、仏壇)の祀り方

神仏の御霊をお迎えしたご本尊と自家の先祖の位牌をお祀りします。

神仏より自家の先祖の霊をご守護していただくのが正しい祀り方です。

日々、お供え物をします。お供えの品は、神仏には塩、水、ご飯の三品。

先祖には、水、ご飯の二品を供えます。ご飯の代わりに普段食するものをお供えしても良いです。

お供えは、六波羅蜜をあらわしたものです。

ご飯:禅定、水:布施、塩:持戒、花:忍辱、線香:精進、灯明:般若

4 疑問にお答えします

- Q1:因果応報とは何ですか?

A1:釈尊が説かれた教えに因果律があります。すべての結果には原因があるというものです。原因には、社会や人の為になる善い行いやその反対の悪い行いがあります。善い行いを善業といい、悪い行いを悪業といいます。こうした善悪の違いが原因に加えられることによって結果も良い結果や悪い結果となります。また善悪にも大小や強弱などがあり、これらの因縁の度合いが結果の大小、強弱などに現れます。これを表した言葉が因果応報です。具体的な例で示すと善因善果、悪因悪果などです。原因と結果は業に応じて報いられるという意味です。 - Q2:諸法無我とは何ですか?

A2:この世に起こるすべての現象を諸行と言いますが、人が起こしたものや人に依らず生じるものもあります。人が起こしたものであっても「我」や「自己」が存在しないということを表した言葉です。わかりやすくいうと、すべての諸行は法則に基づいてある神仏の大きな力によって動かされているということです。人も神仏によって動かされている、つまり「させられている」のです。その人の心掛けによって善い行いをさせられるか、悪い行いをさせられるかの違いが生じるということです。日常生活では、種々の「させられている」ことに神仏の意図があることをみる事ができます。見させられる、聞かさせられる、言わさせられる、匂わさせられる、行わさせられることに気付くことができるかが分かれ目です。盆提灯を見させられたことで初盆があったことを思い出したり、寝ていて外は降っていないのに大きな雨の音を聞かされて、傘の用意を教えられたりするのがその例です。 - Q3:人は死んだらどうなるのですか?

A3:人の実態は、たましいです。肉体を持った生きたたましいを魂といい、肉体を持たないものを魄といいます。合わせて魂魄と呼びます。魂魄は不滅であり、それ故に生まれ変わることが可能となります。扉で隔てられた部屋のこちら側からあちら側へ「往く」ことを死ぬといい、あちら側からは「生まれてきた」といいます。それが往生ということばの意味です。往くときに善い荷物をもっていくか、善くない荷物をもっていくかで次の世のスタートが決まります。会社に例えれば黒字決算であれば次期は楽ですし、赤字決算であれば苦労することになります。つまり、今の自分が良い境遇であれば次の世も良い状態で生まれるということになります。だから苦しいからと言って自殺するのは得策ではないことがわかります。少しでも努力をすることが生きてくるのです。

5 学習会のご案内

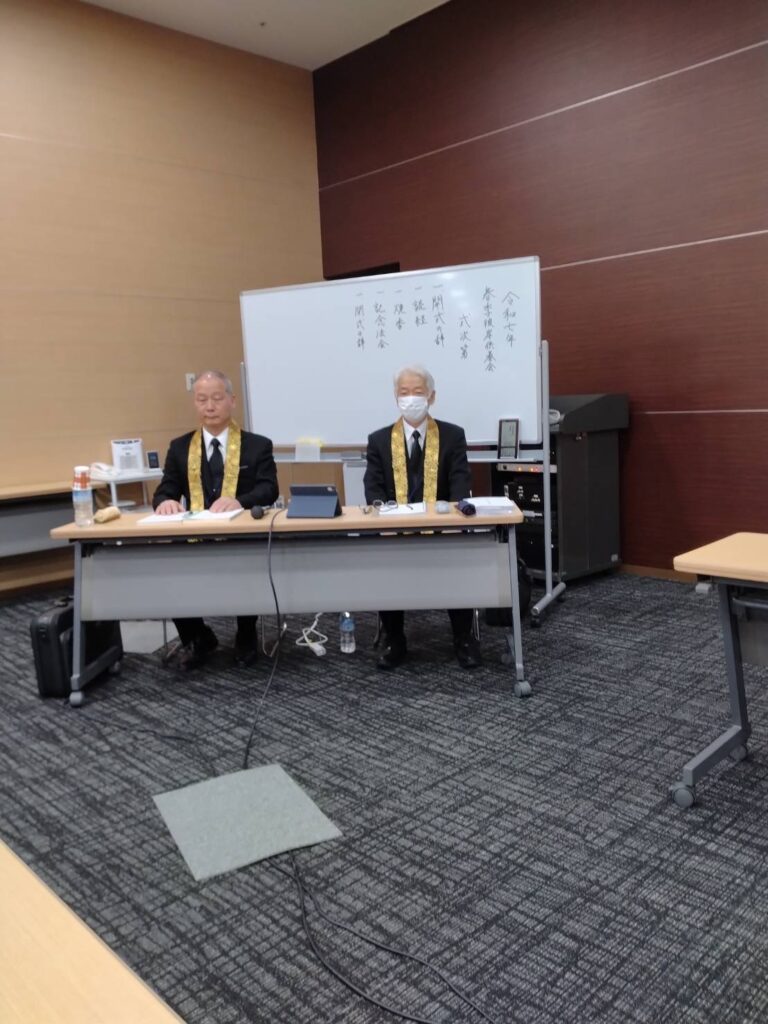

🔳 春季彼岸供養会の様子 🔳(令和7年3月9日)

6 体験談

関西地区 I.M.

令和6年2月9日(金)

『神仏から思わされる』

令和6年2月、勤務中にK社ポンプ設計部のNさんから電話がありました。32年前に市原市の若宮中継ポンプ場のために私が関わったスクリューポンプが更新されることになり、残された資料には「I氏に確認のこと」とあり、羽根の角度が重要であると伝えました。

このポンプは、平成4年、軸の破損対策として設計担当者と共に開発したものです。全長16mにもなるスクリューの軸が撓むことを防ぐため、ポンプ本体を2分割し中間に軸受けを設ける構造としました。実験では水が羽根の切れ目から落ちてしまい、水が上がらない問題に直面。他社の構造は特許で使えず、何度も失敗が続きました。設計担当者から一旦中止の提案があった際、やって見たい事があるので自由に改造する許可を得ました。実は、水が落ちている現象を見ている時に「水が上がっていく光景とポンプの構造」が頭に浮かびました。羽根の間にその構造を加えたところ、見事に水が上がるようになりました。これが特許取得·製品化され、市原市に納入されました。

『神仏は先を見通される』

令和7年1月、品質部長が訪問され、若宮中継ポンプ場のポンプ4台の内1台の調子が不調で停止しており、修理依頼があるとの話でした。開発時の経緯と、トラブルの対応策を話し合いました。

33年前、神仏に「思わされた」発想が、現地で役立っていると知り、感謝の念が込み上げました。

当時1台だけ稼働していたポンプは今では4台に増え、地域にとって必要不可欠な設備となりました。神仏は将来の地域の変化を見通して、私に水が上がる構造を思わされたのだと感じました。「思わされる」ことには深い神仏のご意趣があることを改めてさとりました。

関西地区 S.M.

令和7年9月1日(月)

『神仏は過去・現在・未来を含めて教えられる』

令和7年7月10日、19時30分頃、体調不良により救急車で病院に運ばれました。その夜の学修会で両親が親の立場で絵姿を頂きました。12日(土)の検査で髄膜炎と診断され入院する事になりました。これについても自分で解けないところを両親に質問してもらいました。7月22日の診断で、良好な状態なので退院する事になりました。ところが、保育園から次男が発熱し、臍と右手人差し指が赤く腫れていると連絡がありました。数日前から鼻血が何度も出ていたので、母が直ぐに掛かり付けの病院に連れていきました。細菌が入ったのではないかと診察、薬を処方されました。その夜実家に着き、しばらく実家で子供二人と療養する事になりました。24日夜の学修会で次男の鼻血について質問しました。

内容は、私が泣いているのでなく、子供の躾をご神示ですること。私が診察を大切にすること。母との和合を大切にし、父に感謝することを教えられました。老師の説法は、両親との報連相を大切にし、わからないことは聞いて体験する。子供が社会の役に立つよう躾をする。子供も診察を受けさせること。話がスムーズにできるよう心掛ける事でした。子供は、診察を受けるようにしましたが、私は腰が少し痛いくらいで体調は良く、次回の診察日の30日に行くことにしました。

25日、朝から次男がぐずりだしたので具合が悪いのかと思い、母と病院へ連れていく事かと話していたら、次男がいや違う違うと言い、ママの事かなと言ったら何も言わなくなりました。私はすぐに病院に行ける状態でなかったので、26日に行くことにしました。

晩御飯を済ませ、入浴後子供を寝かしつけてベッドで少し横になっていると、午前1時頃急に震えがきて動く事ができなくなり、母に状態を伝え、直ぐ入院していた病院に連絡してもらい、状態を伝えると直ぐに連れて来て下さいと言われました。動けないので救急車で病院に行きました。着くと、前回診察された内科の先生がおられ直ぐに検査をしてくれました。検査結果は、髄膜炎と脳に異常はなく、菌かウイルスが体内に入って具合が悪くなった可能性が高く、(退院した時は免疫も低下しているので)入院して検査した方が良いと言われ、検査入院することになりました。

26日に両親が見舞いに来てくれ、病室で24日の絵姿の内容について話合いました。私が診察に行く事を教えられていましたが、安易に捉え30日に行けばよいと思ったことを反省しました。22日に子供たちと一緒に過ごし、その際次男に感染していたウイルスが免疫の低下していた私に感染したのだと思われます。だから神仏は病状が出る前の24日の絵姿で教えられたのだとさとりました。また、次男の鼻血は絵姿を頂いた後、嘘のように全く出なくなりました。7月30日に退院し、次回の検査日まで実家で療養することになりました。

今回の体験で、神仏から教えて頂く絵姿には、過去・現在・未来の事が含まれている事を再認識しました、又絵姿の実行の大切さと子供などを使われて教えられる事を実感し神仏に感謝いたしました。

関東地区 K.Y.

令和7年9月16日(火)

『知らせのキャッチを妨げるものは』

令和7年9月13日土曜日の午後15時過ぎ、家の電話が鳴り、音声案内で「電話料金が未納のため、電話の使用を停止します」と流れました。さらに「この内容に疑問がある場合は9番を押してください」と案内が続きました。 私の家の電話は口座からの自動引き落としなので、未納などあり得ません。そう思いながらも9番を押すと、「ドコモカスタマーセンター」につながり、担当者と会話が始まりました。 担当者の説明では、「K.Y.という人が、6月17日に大阪市住吉区のドコモショップ長居店で携帯電話を契約したが、その代金が未納であるため利用停止になる」というものでした。しかし、私は神奈川県在住であり、その日に大阪に行った事実もなく、明らかに私の名前を使った不正契約だとわかりました。免許証まで偽造されていたそうです。 私は「警察に連絡する」と伝えました。

すると相手は「この電話で大阪府警に転送できます。そこで被害届を出せます」と言いました。私は「神奈川県在住なので神奈川県警に届ける」と答えましたが、「事件は大阪府内で起きたので、大阪府警に被害届を出す必要があります」と説明されました。相手は警電への「電話転送」という言葉を使い、私は警察の電話だと思い込み、転送を依頼しました。 現れたのは「大阪府警金融犯罪課捜査二課の笠原」と名乗る人物でした。しばらく話しましたが、通話状態が悪く、会話が聞き取りにくい状況でした。改善を求めると「自分からあなたの携帯に電話する」と言われ、それを了承しました。 しばらくして、笠原を名乗る人物から私の携帯に電話がありました。彼は「被害届を受理するには録音が必要。そのためにLINEを使いたい」と言いました。私は了承し、LINEで友達登録をして事情聴取が再開しました。内容は、いつ・どこで・どんなことが起きたかという確認でした。私は、すでにドコモから聞いていた話をそのまま伝えました。 やがて笠原は「警視庁にも確認が必要なので、照会する」と言い、さらに待つように言いました。

その間にも簡単な質問が続きましたが、時計を見ると出かける時間が迫っていました。土曜日の夜、青梅学修所で学修会があり、私は当番でした。そこで「今日は時間が取れないので、月曜日にしてほしい」と申し出て電話を終えました。 電話を切った後も、「これは一体何だったのか」「何の知らせだったのか」とモヤモヤが残りました。考えても答えは出ません。そのまま学修会に向かい、絵姿をいただきました。 絵姿はこうでした。 「方向の男の年寄りが思案で腕組みしていてはいけません。心から神仏に心を向けて帰依されますように。方向の男のお年寄りと女のお年寄りが教え中心の和合を大切にされますように。携帯電話の事は神様にお任せすることを大切にされますように。ご本人が老師のご説法をよく聞き、しっかり飲み込み、腹入りして頭に入れて心から大切にしていかれますように。三宝に帰依されますように。」

私は、直ぐに、神仏から「なぜ詐欺に巻き込まれながら、知らせに気づけなかったのか。何年勉強をしてきたのか」という強い叱責をいただいたと思いました。

相手の話には不自然な点が多かったにもかかわらず、「ドコモショップの本人確認の不備を問い質したい」という自分の思い上がりにとらわれ、冷静に見抜けなかったのです。自分の仕事柄(社会保険労務士として公的年金の手続きを受けています)相手の本人確認、個人情報保護の遵守は必須のことです。自分ができて、ドコモの店は何だ、という気持ちがあったのです。後で冷静になれば、この電話はおかしいと、わかるものの、その時は全く気づきませんでした。

知らせはかかっていたでしょうが、私の方が気づこうとしなかったのです。 しかし一方で、当番のため家を出る時間が迫っていたことで、最悪の被害を免れました。もし出かける予定がなければ、口座番号やカード情報を伝えていたかもしれません。これは偶然ではなく、神仏が土壇場のところで危険を止めてくださったのだと感じました。 この体験を通じて、神仏は常に知らせをかけてくださっているが、気づけるかどうかは自分次第であることを学びました。自らの未熟さを反省するとともに、自分が気づこうが気づくまいが間違いなく守っていただけているのだということです。深く感謝いたします。 最終的に9月14日、神奈川県警大和警察署に通報、受理をしていただきました。